Presidencia de Sarmiento 1868 -1874

Epidemia de fiebre amarilla

La presidencia de Sarmiento tuvo que afrontar la terminación de la guerra del Paraguay y la crisis producida en las relaciones con el Brasil, además de la situación de descontento y de agitación en las provincias; la Oposición en el parlamento, particularmente en el Senado, con oradores de la talla de Juan E. Torrent, Nicasio Oroño, Mitre, Manuel Quintana, fue muy intensa; las rebeliones de López Jordán en defensa de la autonomía entrerriana y además el azote de los indios que amenazaban en todas partes. Se agregó a todos estos problemas la aparición de un brote violento de fiebre amarilla en Buenos Aires, desde el 27 de enero hasta mediados de junio de 1871.

Antecedentes

La ciudad de Buenos Aires, situada sobre una llanura, no tenía sistema de drenaje, salvo el caso particular de unos pocos miles de habitantes que obtenían agua sin impurezas gracias a que en 1856, ante una propuesta de Eduardo Madero, el Ferrocarril Oeste decidió aumentar el calibre del caño que transportaba agua desde la Recoleta, donde estaban los filtros que servían para quitar las impurezas del agua que se utilizaba para el buen funcionamiento de las locomotoras a vapor, hasta la Estación del Parque, para poder así satisfacer también la demanda de agua de algunos los vecinos de la zona.

Todo el resto de la población, tenia una situación era muy precaria en lo sanitario ya que existían muchos focos infecciosos, como por ejemplo los conventillos, generalmente habitados por inmigrantes pobres venidos de Europa o afroargentinos, que se hacinaban en su interior y carecían de las normas de higiene más elementales. Otro foco infeccioso era el Riachuelo convertido en sumidero de aguas servidas y de desperdicios arrojados por los saladeros y mataderos situados en sus costas y dado que se carecía de un sistema de cloacas, los desechos humanos acababan en los pozos negros, que contaminaban las napas de agua y en consecuencia los pozos, que constituían una de las dos principales fuentes de agua para la mayoría de la población y la otra fuente era el Río de La Plata, de donde el agua se extraía cerca de la ribera contaminada y se distribuía por medio de carros aguateros, sin ningún tipo de saneamiento previo.

Un foco infeccioso era el Riachuelo convertido en sumidero de aguas servidas y de desperdicios arrojados por los saladeros y mataderos situados en sus costas y dado que se carecía de un sistema de cloacas, los desechos humanos acababan en los pozos negros, que contaminaban las napas de agua y en consecuencia los pozos, que constituían una de las dos principales fuentes de agua para la mayoría de la población y la otra fuente era el Río de La Plata, de donde el agua se extraía cerca de la ribera contaminada y se distribuía por medio de carros aguateros, sin ningún tipo de saneamiento previo.

Además de las epidemias de fiebre amarilla, en 1867 y 1868 se habían producido varios brotes de cólera, que habían costado la vida a centenares de personas y también estaban relacionados con la Guerra de la Triple Alianza, entre cuyos combatientes había causado varios miles de muertes, frente a esa situación, el censo antes citado indicaba que en Buenos Aires había apenas 160 médicos, menos de uno por cada 1000 habitantes.

Las instituciones públicas no estaban preparadas para hacer frente a las consecuencias de las deplorables condiciones higiénicas en que se encontraba la ciudad. Al respecto, en marzo de 1870 la prensa comentó con preocupación una nota enviada por la Municipalidad al Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, en la que informaba de su carencia de recursos. El 2 de abril del mismo año, el diario La Prensa comentaba en su editorial, bajo el título Desorganización de la Municipalidad, lo siguiente:

«Los amagos de fiebre amarilla, las recientes inundaciones, alarmando justamente al pueblo, le han impulsado a dirigir su voz a la Corporación pidiendo se tomen las medidas necesarias y urgentes para remediar los funestos males de que está amenazado, y la Municipalidad fijando la vista en sus arcas, tiene que cruzar los brazos y permanecer impasible y sorda hasta el clamor que hasta a ella llega...».

Algunos diarios como The Standard de Buenos Aires consideraron que no se trataba de fiebre amarilla sino de afecciones gástricas, y que el número de muertes diarios no era alarmante, lo que contribuyó a que no se tomara recaudo alguno para prevenir su traslado a la capital argentina.

Inicio de la epidemia

Se da como fecha de iniciación de la epidemia el 27 de enero de 1871 con tres casos identificados por el Consejo de Higiene Pública de San Telmo Las mismas tuvieron lugar en dos manzanas del barrio de San Telmo, lugar que agrupaba a numerosos conventillos: las viviendas en las calles Bolívar 392 y Cochabamba 113, fueron los primeros focos de iniciación y propagación. En Bolívar 392, un pequeño inquilinato de ocho cuartos, el italiano Ángel Bignollo de 68 de años de edad y su nuera Colomba de 18, contrajeron la enfermedad siendo asistidos por el doctor Juan Antonio Argerich, quien no pudo evitar sus muertes. En el certificado de defunción Argerich expresó que el deceso del primero se debió a una gastroenteritis, y el de la segunda a una inflamación de los pulmones, ese diagnóstico, expresado erróneamente a sabiendas, tuvo la finalidad de no alarmar a los inquilinos de la casa y a los vecinos del barrio; pero en la notificación que Filemón Naón, comisario de la Sección 14, elevó al jefe de la policía, Enrique Gorman, se consignó que ambos eran casos de fiebre amarilla.

La Comisión Municipal, que presidía don Narciso Martínez de Hoz, desoyó las advertencias de los doctores Luis Tamini, Santiago Larrosa y Leopoldo Montes de Oca sobre la presencia de un brote epidémico, y no dio a publicidad los casos.

Aunque a partir de esa fecha se registraron cada vez más casos en el barrio de San Telmo mientras la Municipalidad continuó con los preparativos relacionados a los festejos oficiales del carnaval, que en aquella época era un acontecimiento multitudinario y de importancia para la ciudad. Para fines de febrero el médico Eduardo Wilde, que venía atendiendo casos de enfermos, aseguró que se estaba en presencia de un brote febril ya que para el 22 de febrero se habían registrado 10 casos e hizo desalojar algunas manzanas, pero los festejos de carnaval entretenían demasiado a la población como para escuchar su advertencia, los porteños se divertían en bailes y desfiles de comparsas y algunos, como Manuel Bilbao, director de La República, afirmaban rotundamente que no se trataba de casos de fiebre amarilla.

La ciudad crecía vertiginosamente debido principalmente a la gran inmigración extranjera: para esa época vivían tantos argentinos como extranjeros, y estos últimos sobrepasarían a los criollos pocos años más tarde. El primer censo argentino de 1869 registró en la Ciudad de Buenos Aires 177787 habitantes, de los cuales 88126 (49,6 %) eran extranjeros; de estos, 44233 —la mitad de los extranjeros— eran italianos y 14609 españoles. Además de los conventillos mencionados, sobre 19000 viviendas urbanas, 2300 eran de madera o barro y paja.

El mes de febrero terminó con un registro de 300 casos en total, y el mes de marzo comenzó con más de 40 muertes diarias, llegando a 100 el día 6, todas a consecuencia de la fiebre.

Recién el 2 de marzo, cuando el carnaval llegaba a su fin, las autoridades prohibieron su festejo: la peste ahora azotaba también a los barrios aristocráticos. Se prohibieron los bailes y más de la tercera parte de los ciudadanos decidió abandonar la ciudad.

El 4 de marzo, el diario La Tribuna comentaba que en horas de la noche, las calles eran tan sombrías que «verdaderamente parece que el terrible flagelo hubiese arrasado con todos sus habitantes», sin embargo, aún se estaba lejos de lo peor.

El Hospital General de Hombres, el Hospital General de Mujeres, el Hospital Italiano y la Casa de Niños Expósitos no dieron abasto con la cantidad de pacientes. Se crearon entonces otros centros de emergencia, como el Lazareto de San Roque —actual Hospital Ramos Mejía— y se alquilaron otros privados.

El puerto fue puesto en cuarentena y las provincias limítrofes impidieron el ingreso de personas y mercaderías procedentes de Buenos Aires. Los alquileres aumentaron fuertemente en los alrededores de la ciudad.

La Comisión Popular

El municipio fue incapaz de sobrellevar la situación, por lo que en respuesta a una campaña periodística iniciada por el periodista Evaristo Federico Carriego de la Torre, miles de vecinos se congregaron, el 13 de marzo, en la Plaza de la Victoria —actual Plaza de Mayo— para designar una «Comisión Popular de Salud Pública». Al día siguiente, tal agrupación nombró como presidente al abogado José Roque Pérez y como vicepresidente al periodista Héctor Varela; además, la conformaron, entre otros, el vicepresidente de la Nación Adolfo Alsina, Adolfo Argerich, el poeta Carlos Guido y Spano, el expresidente de la Nación Bartolomé Mitre, el canónigo Domingo César, el sacerdote irlandés Patricio Dillon y el nombrado Carriego.nota 2 Este último exhortaba:

Los doctores Eduardo Wilde y Juan Antonio Argerich permanecieron al servicio de la población afectada tanto en la epidemia de cólera que afectó su ciudad natal en 1868 como en la de fiebre amarilla de 1871, que costó la vida a mucha poblacion.Ambos medicos se destacaron en la lucha contra la gran epidemia de fiebre amarilla declarada en Buenos Aires.

Eduardo Wilde fue también profesor de la cátedra de Clínica Quirúrgica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y director de la Casa de Expósitos.

Juan Antonio Argerich fue designado profesor en la UBA y Director del Departamento de Higiene y Obras de Salubridad de la Nación. Por esos años, publicó Lecciones de higiene y Lecciones de medicina legal y toxicología.

«Cuando tantos huyen, que haya siquiera algunos que permanezcan en el lugar del peligro socorriendo a aquellos que no pueden proporcionarse una regular asistencia».

Entre otras funciones, la comisión tuvo como tarea la expulsión de aquellas personas que vivían en lugares afectados por la plaga, y en algunos casos, se quemaban sus pertenencias. La situación era aún más trágica cuando los desalojados eran inmigrantes humildes o que aún no hablaban bien el español, por lo que no entendían la razón de tales medidas. Los italianos, que eran mayoría entre los extranjeros, fueron en parte injustamente acusados por el resto de la población de haber traído la plaga desde Europa. Unos 5000 de ellos realizaron pedidos al consulado de Italia para retornar a su país, pero había muy pocos cupos; además, muchos de los que lograron embarcar, murieron en altamar.

En cuanto a la población negra, el vivir en condiciones miserables los transformó en uno de los grupos poblacionales con mayor tasa de contagio. Según crónicas de la época, el ejército cercó las zonas donde residían y no les permitió emigrar hacia el Barrio Norte, donde la población blanca se estableció y escapó de la calamidad. Murieron masivamente y fueron sepultados en fosas comunes.

A mediados de mes los muertos eran más de 150 por día y llegaron a 200 el 20 de marzo. Entre las víctimas, estuvieron Luis José de la Peña, educador y ex ministro de Justo José de Urquiza, el ex diputado Juan Agustín García, el doctor Ventura Bosch y el pintor Franklin Rawson; también murieron los doctores Francisco Javier Muñiz, Carlos Keen y Adolfo Argerich. El 24 de marzo, falleció el presidente de la Comisión Popular, José Roque Pérez, quien ya había escrito su testamento cuando asumió el cargo ante la certidumbre de que moriría contagiado.

Mientras tanto, a mediados de marzo, el presidente Domingo Sarmiento y su vicepresidente Adolfo Alsina abandonaron la ciudad en un tren especial, acompañados por otros 70 individuos, gesto que fue muy criticado por los periódicos, también la Corte Suprema en pleno, los cinco ministros del Poder Ejecutivo Nacional y la mayor parte de los diputados y senadores abandonaron la ciudad.

Síntomas y tratamiento

El peor problema a enfrentar era la ignorancia: ni siquiera los médicos sabían qué era lo que causaba la enfermedad, como la epidemia era más fuerte en las zonas más pobladas del sur de la ciudad, las autoridades supusieron que la principal causa era el hacinamiento de la población pobre de los conventillos; de lo que dedujeron que la solución era echar la gente a la calle.36 Alarmados por la suciedad que encontraron en las viviendas de la población infectada, culparon a ésta y destruyeron las pertenencias de sus habitantes. Cuando se hizo evidente que la cantidad de muertos era mayor en los barrios céntricos pero la cantidad era proporcionalmente mayor en los arrabales más cercanos al Riachuelo, culparon a las «miasmas» o vapores pútridos de las orillas de éste.

También se culpó a los pozos ciegos, que nunca se evacuaban, se llegó a afirmar que algunas de las causas posibles eran la «falta de ozono» o la «falta de tensión eléctrica» en el oxígeno del aire porteño.

Una observación del doctor Guillermo Rawson podría haber llevado a entender el vector del contagio: muchas familias habían huido tempranamente de la capital a algún pueblo cercano, y Rawson observó que los miembros de esas familias que regresaban a la ciudad —aunque fuese por unas horas— solían enfermar, pero no contagiaban a sus familiares. Lo que faltaba fuera de las zonas húmedas de la ciudad era el mosquito Aedes aegypti; pero ni Rawson ni los demás médicos sabían que este es el vector de la enfermedad, algo que no sería descubierto hasta una década más tarde.

De modo que, aparte de expulsar a los habitantes de los conventillos, tarea de la que se encargaba la Comisión Popular, los médicos sólo podían actuar sobre los síntomas. Estos se desarrollaban en dos períodos: en el primero el paciente tenía repentinos dolores de cabeza con escalofríos y decaimiento general. Luego seguía el calor y el sudor, la lengua se ponía blanca y había carencia de sueño. El pulso se aceleraba y aparecían dolores en el estómago, los riñones, muslos, extremidades o sobre los ojos. La sed se intensificaba y el paciente se debilitaba enormemente, sus miembros se agitaban fuertemente. A veces existían vómitos biliosos de color amarillo, o solo náuseas. En este punto la enfermedad a veces podía ser vencida naturalmente y el paciente se hallaba mejor al día siguiente con tan solo dolores de cabeza y debilidad en el cuerpo, y al poco tiempo se recuperaba. Pero si los síntomas y signos se agravaban, se llegaba entonces al segundo período de la enfermedad: la piel del paciente tomaba color amarillo, los vómitos se volvían sanguinolentos y finalmente negros. Las deyecciones también eran negras y el enfermo experimentaba opresión en el pecho y dolores en la boca del estómago. La orina disminuía hasta suprimirse completamente. Se producían hemorragias en las encías, lengua, nariz y ano. El paciente carecía de sed y a veces tenía hipo, su pulso se debilitaba. Llegaba entonces el delirio, seguido de la muerte.

Durante el primer período, el médico provocaba adrede la transpiración con baños de pies con harina de mostaza, ingestión de dos o tres tazas de infusión de saúco o de borraja, y envolvía al paciente con mantas. Luego de algunas horas le suministraba aceite de ricino o magnesia calcinada. También le provocaba vómitos dándole a tomar agua tibia con tártaro emético. Pero si la persona ya tenía vómitos debido a la enfermedad, entonces le administraban purgante. Para la sed, solo agua fresca, a lo sumo con limón. Para los dolores de cabeza se aplicaban paños en la frente con agua fría mezclada con vinagre.

Si la enfermedad ya había llegado al segundo período, el especialista le administraba sulfato de quinina cada dos horas. Luego agua destilada de menta, algunas gotas de éter sulfúrico y jarabe de quina. Dos veces por día se hacía una enema con corteza de quina roja disuelta en agua y se aplicaban sinapismos (medicamentos externos con polvo de mostaza). En riñones, muslos y piernas se friccionaba el cuerpo con vinagre aromático. El enfermo era alimentado con caldos de puchero, algo de vino y chupaba gajos de naranja. También se usaba alcanfor, valeriana, calomelano y almizcle. Se le daba importancia a la desinfección con el gas cloro, al que se consideraba un preventivo; a las personas que habitaban los lugares en los que atacaba el flagelo se les aconsejaba lavarse las manos con una solución de cloruro de cal en agua, o agua de Labarraque (cloruro de sodio), y limpiar los cuartos con este líquido. Otras medidas preventivas eran mantener aseadas las calles y la casa, ventilar las habitaciones, preparar los recipientes para recibir las deyecciones de los enfermos con líquido desinfectante, alejarse de los lugares húmedos y bajos, tomar alimentos en cantidad conveniente y conservar «las buenas costumbres»; hacer ejercicio corporal, no dejarse dominar por los pesares y tristezas, sustraerse a las «emociones morales vehementes» y vencer el miedo que inspiraba la enfermedad.

Manuel Bilbao, pontifica desde “La República”, que esto no es fiebre amarilla. Hubo un brote en Corrientes, sí, pero ¿quién puede asegurar que no se trate de otra enfermedad? Puede ser cualquier cosa, y… además se acercan los carnavales. Desfiles, fiestas, bailes, algarabía generalizada. Mañana será otro día… pero al otro día, el 23 de Febrero, un joven médico que conoció a esta peste en el Paraguay, mientras servía en el ejército de la Triple Alianza, lo dice con todas las letras, esto es fiebre amarilla. No caben dudas. El médico era Eduardo Wilde y ese día la epidemia se cobró 30 muertos

La actuación de la Iglesia Católica y de los médicos

Aunque las autoridades nacionales y provinciales huían de la ciudad y aconsejaban oficialmente hacer lo mismo (fue la única ocasión en la historia de Buenos Aires en que las autoridades aconsejaron el éxodo), el clero secular y regular permaneció en sus puestos, asistiendo en sus domicilios a enfermos y moribundos. Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, también conocidas como Hermanitas de la Caridad, cerraron sus establecimientos de enseñanza para poder dedicarse a trabajar en los hospitales. Mientras Navarro, judío sefardí, destacó estos hechos en su diario, estas nobles acciones de la curia fueron algo silenciadas por los cronistas de la época adscriptos al anticlericalismo. Una placa del Monumento del actual Parque Florentino Ameghino que recuerda a las víctimas enterradas allí, agrupa a 21 de ellas bajo el título de sacerdotes y religiosas del bajo clero regular y a dos bajo el de Hermanas de caridad. Debe agregarse que la Orden de Hermanas de la Caridad, como refuerzo ante la emergencia envió desde Francia a otras religiosas de su congregación. De esta orden fallecieron por la fiebre 7 religiosas.

Las parroquias recibían a los médicos y a los enfermos, y en ellas funcionaban las Comisiones Populares Parroquiales. Por disposición municipal, el sacerdote estaba obligado a expedir las licencias para sepulturas previa presentación del certificado médico, todo ello sumado al cumplimento de sus deberes evangélicos. Señalaba Ruiz Moreno en La peste histórica de 1871 que «el sacerdote no tenía descanso».

El cura Eduardo O'Gorman, párroco de San Nicolás de Bari, se preocupó por hallar solución a las necesidades de numerosos niños desamparados y huérfanos y en abril fundó el Asilo de Huérfanos, del que se hizo cargo personalmente hasta que —pasada la epidemia— la Sociedad de Beneficiencia lo sustituyó.

Los testimonios de algunos anticlericales notables como Eduardo Wilde afirman que la mayor parte del clero huyó de la ciudad pero las cifras parecen desmentir esa afirmación, ya que fallecieron durante la epidemia más de 50 sacerdotes y el propio arzobispo Federico Aneiros estuvo muy grave, y además perdió a su madre y una hermana que se habían quedado en la ciudad con él. Las cifras de mortalidad por profesiones revelarían que el clero fue el grupo que mayor cantidad de vidas humanas perdió en la tragedia y dio un testimonio de la dedicación que tuvo durante los aciagos días:

«Pero he visto también, señores, en altas horas de la noche, en medio de aquella pavorosa soledad, a un hombre vestido de negro, caminando por aquellas desiertas calles. Era el sacerdote, que iba a llevar la última palabra de consuelo al moribundo».

Entre los médicos que fallecieron en labores para contrarrestar la enfermedad estuvieron los doctores Manuel Gregorio Argerich, su hermano Adolfo Argerich, Francisco Javier Muñiz, Zenón del Arca —decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires—, Caupolicán Molina, Ventura Bosch, Sinforoso Amoedo, Guillermo Zapiola y Vicente Ruiz Moreno. Otros médicos que permanecieron en su puesto o incluso acudieron a la ciudad, y sobrevivieron, fueron Pedro Mallo, José Juan Almeyra, Juan Antonio Argerich, Eleodoro Damianovich, Leopoldo Montes de Oca, Juan Ángel Golfarini, Manuel María Biedma y Pedro A. Pardo.

Durante 1871 el 8% de los porteños falleció víctima de una epidemia de fiebre amarilla. En una ciudad donde en tiempos normales sólo moría un promedio de veinte personas por día, hubo días en los que murieron más de quinientas personas. La población, en su peor momento, se redujo a la tercera parte, debido al éxodo de quienes la abandonaban buscando escapar del flagelo. Las autoridades del gobierno nacional también huyeron.

Sin embargo Roque Pérez fue de los que se quedaron a ayudar a los que por la enfermedad o por no contar con medios económicos no pudieron irse. Por sus merecimientos fue electo presidente de la Comisión Popular que se encargaría de tomar las medidas y de dar la ayuda necesaria para terminar con el flagelo.

Como al asumir sabía que era muy probable que muriese contagiado, preparó su testamento. En efecto, el 24 de marzo de 1871, murió a consecuencia de la fiebre.

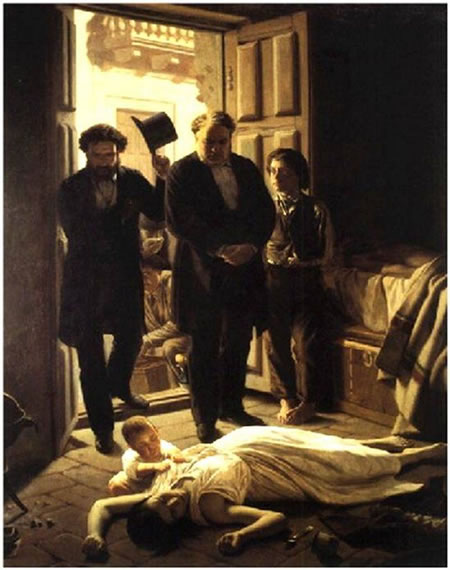

Una pintura al óleo del uruguayo Juan Manuel Blanes, denominado Episodio de la fiebre amarilla lo recuerda al mostrarlo ingresando en un hogar afectado por la epidemia y observando el cadáver de una joven, acompañado a su derecha por el doctor Adolfo Argerich.

Entierro de las víctimas

La ciudad contaba solamente 40 coches fúnebres, de modo que los ataúdes se apilaban en las esquinas a la espera de que coches con recorrido fijo los transportasen. Debido a la gran demanda, se sumaron los coches de plaza, que cobraban tarifas excesivas. El mismo problema con los precios se dio con los medicamentos, que en verdad poco servían para aliviar los síntomas. Como eran cada vez más los muertos, y entre ellos se contaban los carpinteros, dejaron de fabricarse los ataúdes de madera para comenzar a envolverse los cadáveres en trapos. Por otra parte, los carros de basura se incorporaron al servicio fúnebre y se inauguraron fosas colectivas.

Por otro lado, el número de saqueos y asaltos a viviendas aumentaron: existieron casos donde los ladrones accionaban disfrazados de enfermeros para introducirse en las casas de los enfermos. Fue incesante la actividad que desarrolló la Comisaría Nº 14, a cargo del Comisario Lisandro Suárez: día y noche recorrían las calles, cerrando con candados —cuyas llaves eran entregadas al Jefe de Policía— las puertas de calle de las casas de San Telmo, abandonadas precipitadamente por sus dueños.

El cementerio del Sur, situado donde actualmente se encuentra el parque Ameghino en la Avenida Caseros al 2300, vio rápidamente colmada su capacidad. El gobierno municipal adquirió entonces siete hectáreas en la Chacarita de los Colegiales (donde hoy se encuentra el Parque Los Andes, entre las actuales avenida Corrientes y las calles Guzmán, Dorrego y Jorge Newbery) y creó allí el nuevo Cementerio del Oeste. Quince años más tarde, éste se trasladaría a pocos metros de allí, al actual Cementerio de la Chacarita.

El 4 de abril fallecieron 400 enfermos, y el administrador de dicho cementerio informó a los miembros de la Comisión Popular que tenía 630 cadáveres sin sepultar —además de otros que había encontrado por el camino— y que 12 de sus sepultureros habían muerto. Fue entonces cuando Héctor Varela, Carlos Guido Spano y Manuel Bilbao, entre otros, tomaron la decisión de oficiar de enterradores; al hacerlo rescataron de la fosa común a algunas personas que aún manifestaban signos de vida, entre ellas una francesa lujosamente vestida.

No fue el único caso: en su diario, Navarro afirmaba que hubo enterramientos de gente viva. Esto se condice con relatos de diversos periódicos: por ejemplo, "La Prensa" del 18 de abril comentaba de un tal Pittaluga, que fue dado por muerto y "revivió" en camino al cementerio, y de otro caso, ocurrido el 15 de abril, en que un enfermero se pescó una borrachera y al ir a su casa se desvaneció y quedó sobre una calle, hasta que fue levantado por un recolector de cadáveres que lo arrojó a una fosa. El supuesto muerto tuvo la suerte de despertarse a tiempo, justo cuando comenzaban a rociarlo con cal.

En el Cementerio de la Chacarita llegaron a enterrarse 564 personas en un solo día, y en la memoria colectiva quedó el recuerdo macabro de las inhumaciones nocturnas de cadáveres.

Una pintura al óleo del uruguayo Juan Manuel Blanes, denominado Episodio de la fiebre amarilla lo recuerda al mostrarlo ingresando en un hogar afectado por la epidemia y observando el cadáver de una joven, acompañado a su derecha por el doctor Adolfo Argerich.

Tren de la muerte

El Ferrocarril Oeste de Buenos Aires extendió una línea a lo largo de la calle Corrientes (hoy avenida) hasta el mencionado nuevo cementerio de la Chacarita, con el objetivo de inaugurar lo que se dio en llamar el tren de la muerte: realizaba dos viajes cada noche, sólo para transportar cadáveres de personas atacadas por la epidemia. El trayecto se iniciaba en la estación Bermejo, situada en la esquina sudoeste de la calle homónima (hoy Jean Jaurés) con Corrientes. Tenía luego dos paradas, una en la esquina sudoeste de Corrientes y Medrano; y otra en Corrientes y Scalabrini Ortiz (entonces llamada Camino Ministro Inglés) ángulo sudeste. La "parada fúnebre" final era en el apeadero de Corrientes y Dorrego, en la esquina de la "quinta de Alsina", junto al cementerio, donde los cadáveres eran dejados amontonados en galpones utilizados como depósitos.

El pico de la epidemia

El 7 de abril murieron 380 personas por la fiebre (y apenas 8 por otras causas). El Sábado de Gloria fallecieron 430 de fiebre. Del 9 al 11 de abril se registraron más de 500 defunciones diarias, siendo el día 10 el del pico máximo de la epidemia, con 563 muertes; debe considerarse que el promedio diario normal de muertes antes de la tragedia era de veinte individuos. Comenzaron a producirse además casos fulminantes, gente que moría uno o dos días después de contraer la enfermedad.

En la Memoria presentada a la Municipalidad en la Comisión de Salubridad de la Parroquia del Socorro 1871-1872, se describe en detalle la situación de los conventillos en cuanto a la mugre y su estado de abandono

El 15 de abril, como consecuencia de la pretensión de la Comisión Popular de incendiar los conventillos —en uno de ellos se llegaron a contabilizar 72 muertos—, el Municipio decidió emitir una ordenanza que disponía el desalojo de las casas de inquilinato.

Tomás Liberato Perón, primer docente de la cátedra de Medicina Legal de la UBA formó parte de los equipos médicos que combatieron la enfermedad. Tomás Liberato Perón fue el abuelo del quien fue tres veces presidente constitucional de la Argentina, Juan Domingo Perón, y que fue el primer docente que tuvo a su cargo la cátedra de Medicina Legal en la Facultad de Derecho y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, formó parte de los equipos médicos que combatieron la enfermedad. Dado que en ese momento parte del agua para el consumo de la población se extraía del Riachuelo, integró un equipo dedicado a prohibir que los saladeros ubicados sobre sus riberas arrojaran sus efluentes en el curso de agua.

Las autoridades que aún no habían abandonado la ciudad ofrecieron pasajes gratis a los más humildes y habilitaron vagones del ferrocarril como viviendas de emergencia en zonas alejadas. La Comisión Popular también aconsejaba abandonar la urbe «lo más pronto posible». En la mencionada fecha del pico de muertes (10 de abril), los gobiernos Nacional y Provincial decretaron feriado hasta fin de mes, una medida que —en realidad— oficializaba lo que de hecho ya estaba sucediendo.

Todos los diarios cerraron, con dos excepciones: La Prensa redujo a dos páginas su edición, que normalmente era de cuatro; y el diario La Nación continuó normalmente, pese a la gran cantidad de enfermos de su personal y pese a que el propio director también había caído en la desgracia.

Todas las noches el tren partia de estacion central del ferrocarril oeste y por la actual calla corrientes segui hata llegar al recientemente inaugurado cementerio de la chacarita , cabe aclarar que el conductor del tren un joven de 33 años tambien murio por la fiebre amarilla.

Últimos casos

Ayudada por los primeros fríos del invierno, la cifra comenzó a descender en la segunda mitad de abril, hasta llegar a 89. Sin embargo, a fin de mes se produjo un nuevo pico de 161, probablemente provocado por el regreso de algunos de los autoevacuados, lo que condujo a su vez a una nueva huida. El mes terminó en definitiva con un saldo de más de 7 500 muertos por el flagelo, y menos de 500 por otras enfermedades.

Los decesos disminuyeron en mayo, y a mediados de ese mes la ciudad recuperó su actividad normal; el día 20 la comisión dio por finalizada su misión. El 2 de junio, por primera vez, ya no se registró ningún caso.

Años después, el afamado historiador Paul Groussac, que fue testigo de la catástrofe, afirmaba que

«Por centenares sucumbían los enfermos, sin médico en su dolencia, sin sacerdote en su agonía, sin plegaria en su féretro».

El médico higienista Guillermo Rawson testimoniaba haber visto

«...al hijo abandonado por el padre; he visto a la esposa abandonada por el esposo; he visto al hermano moribundo abandonado por el hermano...».

Fuera de la ciudad, hubo casos de fiebre amarilla en prácticamente todas las localidades cercanas, en todos los casos introducida por enfermos venidos de la capital. En el pueblo de Morón, por ejemplo, se registraron 40 casos mortales entre el 15 de marzo y el 9 de mayo.

En otras provincias —aparte de Corrientes— los daños fueron mucho menores. En Santa Fe, el gobierno se ufanaba de haber logrado evitar el ingreso de la enfermedad, mientras en Córdoba hubo un número indeterminado de víctimas en los barrios más pobres de la capital.